كيف دعمت مساعدات الأمم المتحدة نظام الأسد؟

لم تكن المساعدة الروسية والإيرانية وحتى من حزب الله السبب الوحيد في بقاء نظام بشار الأسد على رأس السلطة بعد 7 سنوات من الاقتتال. أسهمت مساعدات الأمم المتحدة في دعمه، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب رجاله وحتى مستلزمات أجهزة المخابرات!

فالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ أبريل 2011، كانت أكثر العقوبات شمولاً على الإطلاق. رغم هذا، شنَّ الأسد حرباً وحشية استثنائية ضد شعبه. إذاً، لِمَ فشلت العقوبات في إيقاف آلة الأسد القاتلة؟

يمكن إرجاع السبب، إلى حدٍّ ما، إلى تصميم نظام بشار الأسد على البقاء، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والاقتصادية التي يحصل عليها من حلفائه مثل إيران وروسيا وحزب الله.

لكن جزءاً كبيراً من اللوم يقع على جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا. سمحت منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لفائدة نظام بشار الأسد بالسيطرة على مساعداتٍ إنسانية دولية بنحو 30 مليار دولار، وفق ما نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية.

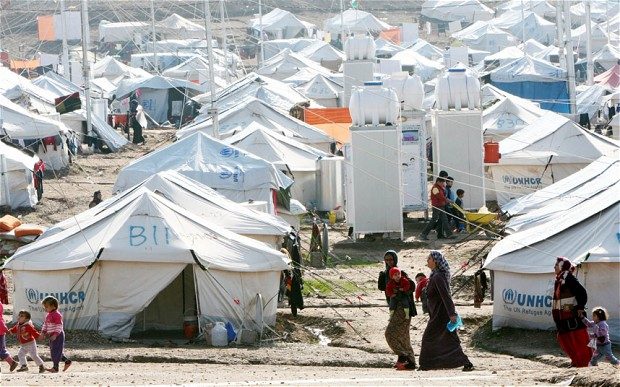

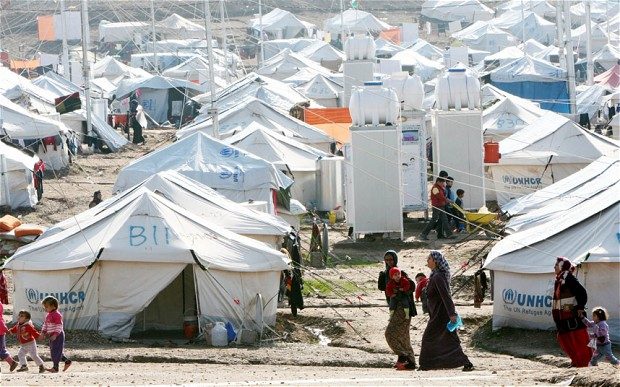

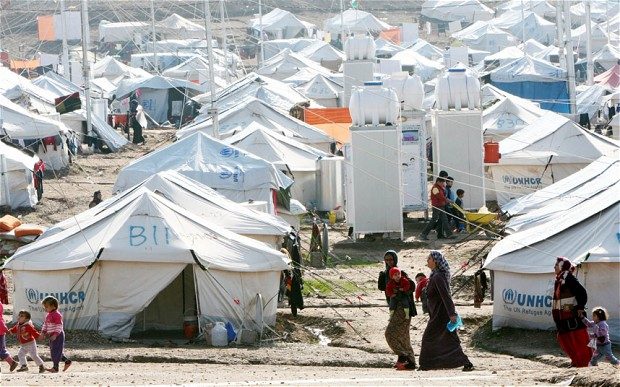

نظام بشار الأسد سيطر على أكثر جهود الإغاثة تكلفةً

استخدم أموال المتبرعين للالتفاف حول العقوبات ودعم جهود الحرب التي تشنها الحكومة السورية. ويأتي جزءٌ كبير من هذه التمويلات، التي انحرف غرضها، من الحكومات الغربية نفسها التي فرضت العقوبات.

وتشير قدرة الحكومة السورية على اختطاف جهود الإغاثة، الأكثر تكلفة على الإطلاق، إلى ضرورة إصلاح نظام تقديم مساعدات الأمم المتحدة ، الذي يُحيل سلطة التصرف في الأموال إلى الدول السيادية حتى وإن أعلنت حرباً على بعض فئات شعبها.

ولا بد من إصلاح نظام مساعدات الأمم المتحدة قبل ضخ أموال إعادة الإعمار

ومن المهم، على وجه الخصوص، إتمام هذا الإصلاح الآن قبل أن تُكرِّر سوريا استخدام تكتيكاتها في التحويل المميت -الذي حقَّقَت نجاحاً فيه- لمسار أموال المساعدات، عبر مسعاها الجديد للحصول على مساعدات لإعادة إعمار البلاد.

نجح الأسد في استغلال الأنظمة لتصبَّ أموال المساعدات تحت عيونه في دمشق

وتعود جذور مشكلات الأمم المتحدة في سوريا إلى السنوات المبكرة من الحرب الأهلية.

في ربيع 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حشد جهود الدول والمؤسسات لتوفير المساعدات لسوريا، أصرَّت الحكومة السورية على تنفيذ جميع أنشطة المكتب في دمشق.

استند النظام السوري في دعوته تلك، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. يعد القرار هو الأساس الذي يمنح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفويضاً للعمل، والذي ينص على «ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر موافقة الدولة المُتضرِّرة»، وأن «للدولة المُتضرِّرة دوراً رئيسياً في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدات الإنسانية داخل أراضيها».

ويحتاج مكتب الأمم المتحدة إلى إيصال أموال المساعدات؛ لذا وافق على شروط الأسد. وسرعان ما تدفَّقَت بعض أموال المساعدات الإنسانية بقيمة 216 مليون دولار إلى البلاد، وتضاعف هذا الرقم حتى وصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً في الأعوام اللاحقة.

وجعل منظمة الهلال الأحمر بوابة عبور هذه المليارات

تسبَّبَ تمركز عمليات مكتب الأمم المتحدة بدمشق في إثارة سلسلة متتالية من المشكلات للمنظمة الدولية، وسمح لنظام الأسد بالسيطرة على جهود الإغاثة.

إذ اشترطت وزارة الخارجية السورية على جميع وكالات الإغاثة توقيع اتفاقٍ مع الشريك الحكومي الرسمي، منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وحظرت إجراء أي زياراتٍ ميدانية أو تنفيذ أي برامج دون الحصول على موافقة الهلال الأحمر.

وارتبط «الهلال الأحمر» بأجهزة الدولة السورية وقتاً طويلاً، وتلاشى أي مؤشر على استقلال هذه المؤسسة بعد 2011، عندما جمَّدَت الحكومة انتخابات الهلال الأحمر إلى أجَلٍ غير مسمى، وتخلَّصت من أعضاء الإدارة المستقلين، وفصلت طاقم العمل المؤهل.

ثم اخترقت المخابرات صفوف المنظمة من باب التطوع

اخترق عملاء المخابرات السورية، الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم مُتطوِّعين، صفوف المنظمة أيضاً، وفقاً لمُتطوِّعين سابقين بـ»الهلال الأحمر» تحدَّثت معهم الصحيفة.

وبعد هذه التغيُّرات، باتت سياسة «الهلال الأحمر» غير الرسمية الجديدة هي تقديم مساعدات الأمم المتحدة وفقاً لمعايير الموالاة والانحياز إلى النظام السوري.

ويتعرَّض طاقم العمل والمُتطوِّعون الذين يخرقون هذه القواعد للسجن والتعذيب وحتى القتل.

وافقت على دخول المتطوعين «الموالين» إلى البلاد

دَعَّمت الحكومة موقفها أيضاً عبر إصدار تأشيرات سفر انتقائية لطاقم عمل المساعدات الإنسانية الدولي، لتمنح أفضلية للأفراد من دول حليفة مثل السودان.

وأحكمت قبضتها على توزيع المساعدات والإمدادات الطبية، التي تحجبها ليس فقط عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مثل إدلب؛ بل أيضاً عن مناطق مثل الغوطة الشرقية، التي كانت تخضع للحصار سابقاً، لكنها الآن تحت سيطرة القوات الحكومية.

تراجعت موارد المساعدات إلى الحدود الأردنية والتركية

لتجنُّب سيطرة النظام السوري، فضَّلَت بعض منظمات المساعدات الدولية العمل عبر الحدود التركية أو الأردنية، للتعاون مع شركاء سوريين من أجل الوصول إلى ملايين المدنيين اليائسين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ونجح هذا النهج في السيطرة على انتشار شلل الأطفال

وتبيَّنت مدى فاعلية هذا النهج، خلال أزمة انتشار مرض شلل الأطفال في 2013.

التزمت منظمة الصحة العالمية، الموجودة في دمشق، الصمت شهوراً، في حين نفت الحكومة وجود أي وباء. في المقابل، أثبتت منظمات الإغاثة السورية غير الحكومية عودة مرض شلل الأطفال إلى سوريا، ودشَّنَت حملة تطعيم ناجحة على نطاقٍ واسع.

باتت تبعات تقديم المنظمات غير الحكومية مساعدات إنسانية فعَّالة خارج سيطرة الأسد واضحة في أبريل/نيسان 2014، عندما طُرِدَت منظمة «ميرسي كوربس» من دمشق.

ثم صدر قرار أممي منح المساعدات الإنسانية أولويةً فوق سيادة الدولة

وفي يوليو/تموز 2014، بعد أن وافقت روسيا على سحب الفيتو، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسمياً القرار رقم 2165، الذي يسمح بتقديم المساعدات عبر الحدود، في إشارة إلى منح المساعدات الإنسانية أولويةً فوق سيادة الدولة.

لكن مصطلحات الأمم المتحدة وتعبيراتها بقيت دبلوماسية مع الأسد

لكن منظمات الأمم المتحدة، غير الراغبة في إفساد علاقتها بالحكومة السورية، استمرت في منح الأفضلية لأنشطتها المتمركزة في دمشق، مانحةً النظام نفوذاً هائلاً.

وكمثالٍ صغير لكنه مُعبِّر عن تأثيرات هذا النفوذ، بدأت منظمة الصحة العالمية في 2014 نشر خريطة الأسد المُفضَّلة عن سوريا، تلك التي تشمل جزءاً كبيراً من تركيا.

الأهم من هذا، نقَّحَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، عبر استخدام لغة مفضلة لدى الحكومة السورية: إذ استخدم كلمة «صراع» بدلاً من «أزمة»، ومصطلح «مواقع مُدرَجة في قرارات ذات صلة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» بدلاً من «مناطق محاصرة من قبل القوات الحكومية».

وكذلك حذف مكتب الأمم المتحدة برنامج إزالة الألغام؛ لأنه كان سيضطر إلى العمل عبر الحدود خارج سيطرة الأسد.

في 2017 بلغت المساعدات ثلث الناتج المحلي لسوريا

لم يسهم قرار منظمات الأمم المتحدة العمل بدمشق في الحدِّ من فاعلية إيصال المساعدات؛ بل مَكَّنَ أيضاً نظام الأسد من إعادة توجيه غرض المساعدات الدولية لخدمة أهدافه.

تضمَّنَت جهود الإغاثة في سوريا تدفُّق كمياتٍ هائلة من الأموال، وخاصةً لبلد شُلَّ اقتصاده جراء سنوات الحرب الأهلية.

وعلى سبيل المثال، يشير تقرير غير منشور تابع للمركز السوري لبحوث السياسات إلى أن إجمالي نفقات المساعدات الإنسانية المُخصَّصة من قبل المجتمع الدولي لسوريا في 2017، بما فيها مصادر التمويل التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها، بلغ ما يعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي السوري.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة بوابة التنسيق بين المنظمات والنظام والمخابرات

في بداية الحرب، أدرك النظام أن حجم المجهود المطلوب أكبر من قدرة الهلال الأحمر.

ونتيجة لهذا، أسَّسَت الحكومة السورية في 2013 اللجنة العليا للإغاثة، وهي منظمةٌ أوكلت إليها مهمة التنسيق بين طلبات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والوزارات الحكومية والفروع المختلفة التابعة لأجهزة المخابرات.

ويُشتَرَط الحصول على موافقة اللجنة العليا للإغاثة لإيصال أي مساعدات عبر «الهلال الأحمر»، ما سَمَحَ للحكومة بتحديد من سيتلقَّى المساعدات وأين ومتى.

الأجهزة الخاضعة للعقوبات هي نفسها من يشرف على المساعدات!

وكان خطاب صادر عن اللجنة العليا للإغاثة في 2016 لتسهيل والموافقة على إيصال «الهلال الأحمر» مساعداتٍ إنسانية من دمشق، وحصل كاتب التقرير عليه من مصدرٍ داخل مجتمع منظمات المساعدات السورية، مُوقَّعاً من قبل وزير الصحة السوري وضباط من القوات الجوية وأجهزة المخابرات الحربية، ما يشير إلى دور هذه الأجهزة، المشكوك فيه لوقتٍ طويل، في توجيه جهود الإغاثة.

وتخضع وزارة الصحة ورؤساء القوات الجوية والمخابرات الحربية لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا!

وتم تحويل هذه الأموال لدفع رواتب مسؤولي النظام

وبالإضافة إلى التحكُّم في أموال المساعدات، تنهب الحكومة السورية جزءاً كبيراً من أموال المساعدات لتمويل جهود الحرب ودفع رواتب المسؤولين.

وتبدأ عملية النهب بفرض ضرائب على جميع طواقم عمال الإغاثة، التي تتراوح ما بين 5% للموظفين المحليين الأقل أجراً و20% للموظفين الدوليين.

حتى إن الشركاء الوهميين للمنظمات كانوا أتباع الأسد وزوجته أسماء

وتشترط وزارة الخارجية السورية الخاضعة للعقوبات الأميركية على المنظمات التي تعتمد على شركاء محليين لتنفيذ برامجها -وهو ما تفعله عادةً منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية- اختيار شركائها من بين قائمة «المنظمات المحلية غير الحكومية».

ويعد هذا المصطلح كنايةً عن الكيانات التي يسيطر عليها النظام مثل منظمة أمانة سوريا، التي أسَّستها وترأستها أسماء الأسد، والشركات الوهمية المتنكرة في هيئة مؤسسات خيرية مثل شركة البستان التي يمتلكها رامي مخلوف، ابن خال الأسد.

ويخضع كلٌّ من أسماء الأسد ورامي مخلوف لعقوباتٍ دولية، بالإضافة إلى وزير الخارجية وليد المعلم.

والتعاقد بالباطن مكّن المنظمات من نقل الأموال إلى جيوب النظام

في مايو 2017، أضافت وزارة الخزانة الأم يكية شركة البستان إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

لكن عدم اشتراط الأمم المتحدة على المنظمات الشريكة لها الإفصاح عن الشركات التي تتعاقد معها من الباطن جَعَلَ منظماتٍ محلية غير حكومية، مثل «أمانة سوريا»، قادرةً على التعاقد من الباطن مع شركة البستان وغيرها من الكيانات المشابهة، ومَكَّنَها من نقل أموال الأمم المتحدة إلى أفراد داخل النظام.

تطلَّبَت عمليات الإغاثة تأمين كميات ضخمة من السلع والخدمات لطواقم العمل الدولية، ما وِفَّرَ مصدراً آخر للنظام كي يتربَّح من خلاله.

ويجب على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية شراء الهواتف المحمولة من شركة «سيريتل»، المملوكة أيضاً لمخلوف.

وبالمثل، تجبر الحكومة الأمم المتحدة على تسكين طاقم عملها الدولي، المُكوَّن من 150 فرداً، في فندق «فورسيزونز» دمشق، الذي يشترك في ملكيته وزير السياحة الخاضع لعقوبات دولية وسامر فوز، رجل الأعمال المتحالف مع النظام والمسؤول عن السيطرة على ممتلكات النازحين بموجب قانون المصادرة السوري الجديد رقم 10.

حتى الدولار اشتراه نظام بشار الأسد بأقل من سعر السوق بالربع!

تربَّحَ النظام من منظمات الإغاثة عبر اللعب بأسعار الصرف أيضاً؛ إذ يجب على هذه المؤسسات دفع أموال البرمجة ورواتب الموظفين المحليين والسلع والخدمات المحلية، مثل الأدوية، إلى البنك المركزي بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي، الذي ينخفض عن سعر السوق السوداء بنحو 20 إلى 25%.

وتحصد الحكومة الفارق بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي. ويفيد تقديرٌ مُتحفِّظ، يعتمد على بيانات خدمات التتبُّع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة، بأن هذا التلاعب يُولِّد إيراداتٍ للنظام لا تقل عن مليار دولار.

فدعمت المنظمات الوزارة نفسها التي كانت تمنع المساعدات

ويتجسَّد استغلال نظام الأسد كيانات الأمم المتحدة من أجل تجاوز العقوبات، في استخدام منظمة الأمم المتحدة أموال المانحين لشراء إمدادات نقل الدم، نيابةً عن وزارة الدفاع السورية التي تتحكَّم في بنك الدم القومي.

بهذه الطريقة، تدعم منظمة الصحة العالمية الوزارة نفسها التي تقصف المدنيين وتهاجم المستشفيات وتمنع المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة المدنيين عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

بينما يلقي نظام الأسد باللائمة على العقوبات، لا على استهدافه البنية التحتية المدنية والمستشفيات، كسببٍ في الأزمة الصحية العامة في سوريا.

وتنعكس سيطرة دمشق على منظمات الأمم المتحدة في الكيفية التي تُقرِّر بها هذه المنظمات أولوية التمويل.

ففي 2012 و2013، ذهب جميع تمويل الأمم المتحدة، البالغ 1.2 مليار دولار، مباشرةً إلى دمشق. وفي 2014، لم يذهب سوى 6.5 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار إلى المنظمات الدولية العاملة على الحدود مع تركيا، في حين ذهب أكثر من مليار دولار إلى دمشق.

استمر التمويل على هذا المنوال في 2015 عندما تلقَّت المنظمات غير الحكومية السورية العاملة على الحدود أقل من 1% من إجمالي ميزانية مساعدات الأمم المتحدة المُخصَّصة لسوريا.

2 % فقط من مساعدات الأمم المتحدة وصلت إلى السوريين

وتشير أفضل التقديرات إلى أن 2% إلى 18% فقط من مساعدات الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى سوريين يحتاجون المساعدة.

الأكثر من هذا أن هذه المساعدات نادراً ما تذهب إلى أولئك الأكثر احتياجاً: وهم السوريون الذين يعانون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والخاضعة للحصار غالباً.

عزَّزَت هذه المساعدات من نفوذ الحكومة السورية بدلاً من مساعدة المدنيين الذين يواجهون الخطر. ويكمن التناقض والسخرية المثيرة للحزن، في أن القوى التي تقف وراء فرض عقوبات ضد الحكومة السورية، وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هي أيضاً أكبر مُمَوِّل للمساعدات الإنسانية التي قوَّضَت هذه العقوبات.

حان وقت التغيير وإعادة تقييم وتوجيه الآليات

إذا كان هناك وضعٌ ينبغي فيه أن تعيد منظمات الأمم المتحدة النظر في احترامها التقليدي سيادة الدول، فهذا الوضع هو في سوريا.

حان وقت إعادة النظر في اتفاقهم مع الشيطان، على حد تعبير الصحيفة، ومراجعة ما إذا كان وجودهم في دمشق يتسبَّب في أضرارٍ أكثر من منافع.

وتواصل منظمات الأمم المتحدة تبرير قرارها العمل مع الحكومة على الأرض بأنه وفقاً لأسسٍ حسابية بحتة، يعيش معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدةٍ، في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

لكن، لا تزال هذه المنظمات غير قادرة على الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً، مثل أولئك الذين لا يزالون موجودين في الغوطة الشرقية بعد أن سيطرت عليها الحكومة بداية العام الحالي (2018).

وحالياً، لا تزال أكبر المناطق التي تحتاج إلى مساعدات هي محافظة حلب في شمال غربي سوريا، والتي تُعَد موطناً لـ3 ملايين مدني.

الوصول إلى المدنيين مباشرةً يضمن حصولهم على المساعدات

وفي حالة افتراض أن مجلس الأمن سيُجدِّد قراره رقم 2165، الذي يسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية، سيُسمَح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول إلى هؤلاء المدنيين مباشرةً عبر الحدود التركية دون العمل من خلال الحكومة السورية، فضلاً عن دعمها.

وإذا ظلَّت هذه المنظمات في دمشق، فسيُمنَعون من مساعدة المدنيين في حلب في حين يواصل النظام وحلفاؤه تنفيذ حملتهم الدموية لاستعادة المحافظة.

وقبل إعادة الإعمار لا بد من ضمان استقلالية المنظمات

في الوقت الذي تهدأ فيه عاصفة الحرب وتشرع الحكومة السورية في مناشدة المجتمع الدولي تمويل جهود إعادة الإعمار، تصبح استقلالية منظمات الأمم المتحدة أهم.

إذا أراد نظام الأسد مساعدة دولية لإعادة بناء المدن التي لعب دوراً رئيسياً في تدميرها، ينبغي فعل هذا بموجب شروطٍ مختلفة بشكلٍ جذري مع طلب المانحين الدوليين:

- الحصول على سلطة منفردة لاختيار شركائهم المحليين.

- رفض قاطع للإذعان للأساليب الحكومية التي تستحوذ على أموال المساعدات لتحقيق أغراضها.

- طلب تحقيق جنائي مستقل لتحديد الكيفية التي أنفقت بها الأمم المتحدة ميزانيتها في سوريا والمُقدَّرة بمليارات الدولارات، اتباعاً لنموذج عمل Global Fund، وهي منظمة تمويل دولية.

الدرس الذي يمكن استخلاصه في سوريا هو أن الدافع الإنساني غير كافٍ. لوقتٍ طويل، تجنبت منظمات الأمم المتحدة الفحص والمراجعة عبر رفع عَلم النوايا الحسنة. لكن، لا يمكن إغفال النتائج المفزعة لهذه النوايا الحسنة في سوريا بعد الآن.

وختمت الصحيفة تقريرها المفصل كالتالي: «إذا لم تستطع الأمم المتحدة تحسين شروط عملها في البلاد بنحوٍ جذري، ينبغي لها الخروج من سوريا حتى يتوقَّف نظام الأسد، الذي لا يمكن وصف وحشيته، عن فرض نفسه على الشعب السوري».